Deuxième voyage : l'Afghanistan

Ayant régulièrement fait les gros titres en Europe pour de tristes raisons (Talibans, guerre civile, etc.), l'Afghanistan est un pays que l'on peut croire bien connaître. Mais finalement, qui sont les afghans ? Allons voir cela.

6/18/2025

Bagh-e Babur, ou les Jardins de Babur, dans le Sud-Est de Kaboul

En comparaison de l'Abkhazie, les ressources textuelles relatives à l'Afghanistan sont légions, il n'y a qu'à consulter le fond du Centre d'Etudes et de Recherches Documentaires sur l'Afghanistan (CEREDAF) pour s'en convaincre, puisque la bibliographie s'étend sur plus d'une centaine de pages. Il s'agit donc d'identifier les livres les plus pertinents sur le sujet.

Histoire, sociologie, culture

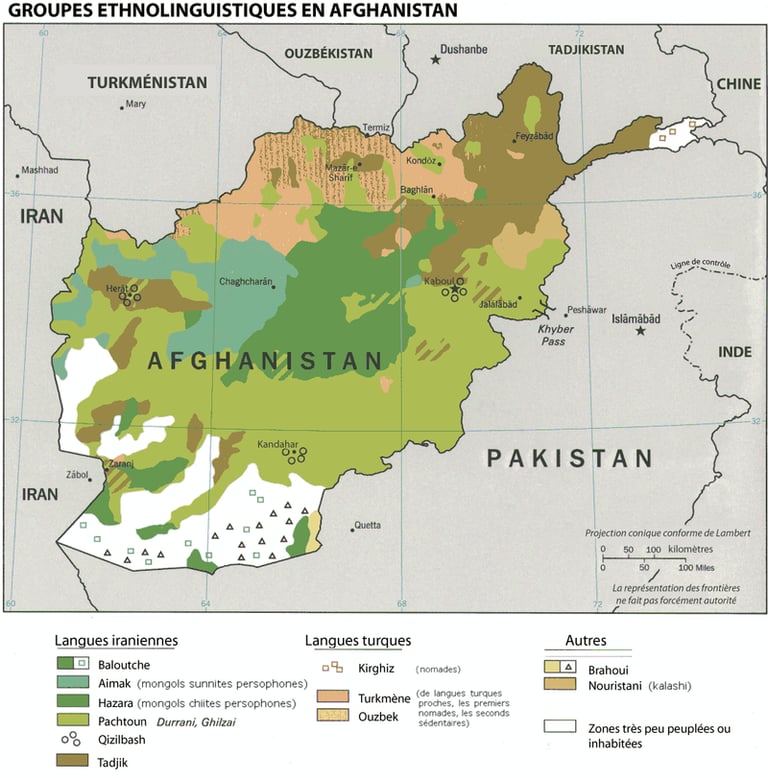

Pour cela, premièrement, qui vit en Afghanistan ? La question mérite d'être posée, puisque l'Afghanistan elle-même n'a, semble-t-il, jamais fait de recensement précis de sa population. Néanmoins, Wikipedia nous vient en aide, et fournit les estimations suivantes de proportion des groupes ethniques dans la population afghane :

Les Pachtounes (42%)

Les Tadjiks (27%)

Les Hazaras (9%)

Les Ouzbeks (9%)

Les Aimaks (4%)

Les Turkmens (3%)

Les Baloutches (<2%)

Les Pashayis ou Nouristanis, les Arabes, les Kirghizes, des communautés indiennes, etc.

Voici une répartition géographiques de ces groupes ethnolinguistiques :

L'objectif est donc de trouver des livres relatifs aux moins aux principaux groupes, auxquels je soustrais les Tadjiks, les Ouzbeks et les Turkmens, pour la simple raison que j'ai bon espoir de trouver plus facilement des ressources sur eux lorsque j'arriverai au Tadjikistan, en Ouzbékistan et au Turkménistan.

Pour me mettre en jambes et avoir une vision d'ensemble plus précise, j'ai choisi Si l'Afghanistan m'était conté de Alain Coppolani, qui promet des développements sur l'histoire, la culture, la société, etc. en Afghanistan. Cette lecture est doublée de Paysages naturels, paysages culturels du centre de l'Afghanistan. Hindou-Kouch, Lacs de Band-e Amir, Vallée de Bâmiyân, publié par le CEREDAF dont on parlait plus haut. Ce livre a l'avantage d'aborder à coup sûr la culture des Hazaras, d'après les informations que j'ai pu trouvées.

Sur les Pachtounes, je me suis orienté vers Les Pachtouns, un grand peuple sans pays de Alain Lamballe. A cela s'ajoute Les Gardiens des Monts Pakistanais, les Pathan de André Singer. Il semblerait que "Pathan" soit une orthographe alternative à "Pachtounes" et "Pachtouns", je découvrirai cela à la lecture.

Pour terminer sur l'aspect "histoire, sociologie, etc." je lirai Les Talibans face à l'opium de Héloïse Dross. Ce choix n'est pas motivé que par mon intérêt pour l'organisation de la production des drogues. L'économie de l'opium fait vivre environs 2 millions de personnes en Afghanistan et représentait 35% de son PIB en 2005, ce qui mérite qu'on s'y penche dessus, la production de l'opium n'est donc pas une activité pratiquée à la marge. Son appréhension par les Talibans m'intéresse, puisque c'est une façon d'apprendre qui ils sont, la structuration de leur pensée et comment ils gèrent la contradiction entre leurs valeurs et la nécessité de poursuivre cette culture.

Littérature

Au-delà de la barrière linguistique, le contexte politique n'est pas propice à la découverte de la littérature afghane. D'une manière générale, le pays subit une succession de guerres depuis plusieurs décennies, les habitants ont d'autres préoccupations que la littérature.

Un grand pan de cette littérature semble être la poésie, genre littéraire déjà difficile à traduire en soit, mais l'histoire a ajouté des difficultés. L'Afghanistan étant un pays de tradition musulmane, ce qui n'a pas fait bon ménage avec la révolution de Saur en 1978, à tendance marxiste-léniniste, anti-religieuse en conséquence. Cette période a duré une douzaine d'années.

A l'opposé, le pays est passé sous le contrôle des Talibans de 1996 à 2001 et depuis 2021. Dans la mesure où ils se sont livrés à l'autodafé de 55 000 livres rares et on des détruits plusieurs bibliothèques, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il favorise l'exportation de la culture afghane. De plus, il me semble que les femmes occupent une place fondamentale dans la poésie afghane contemporaine, mais au vu de la situation de leurs droits aujourd'hui, il est illusoire d'espérer de les lire un jour. Je n'ai malheureusement réussi à trouver aucun de leurs textes, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me contacter.

Voici les livres sur lesquels j'ai arrêté mon choix :

Les figues rouges de Mazâr, de Mohammad Hossein Mohammadi, un recueil de nouvelles.

La plaine de Caïn, de Spôjmaï Zariâb. Si Spôjmaï Zariâb est bien née à Kaboul en 1949, elle vit en France depuis 1991, ce qui nous permet d'avoir facilement accès à sa littérature.

Légendes et coutumes afghanes, de Ria Hackin et Ahmad Ali Kohzad. Ce livre est le fruit de la collaboration entre Ria Hackin, archéologue française et Ahmad Ali Kohzad, Membre de l'Académie Afghane et Conservateur du Musée de Kaboul. Livre édité en 1953, pas de réédition depuis.